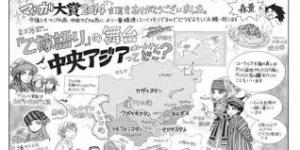

乙嫁語り

森 薫 著書

KADOKAWA 出版

2020年3月6日現在 12巻 発売中

19世紀後期の中央アジア・カスピ海周辺の地域を舞台にした漫画。

物語の主人公は話によって変化する。

イギリスの民俗学者「スミス」がこの地域の暮らしの文化を調査しに訪れる。

その調査の旅路で出会った人々の暮らしと主に「お嫁さん」達の物語が中心である。

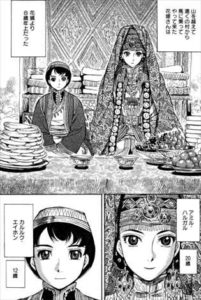

このスミスが最初に滞在した中央アジアのそこそこ栄えた町で暮らす「エイホン家」の「カルルク」という12歳の少年に北方の移牧民の「ハルガル家」から20歳の花嫁「アミル」が嫁いでくることから物語は始まる。

この時代では結婚は十代の頃に済ませる物で、18を過ぎれば立派な行き遅れなのだが、それでも周りの不安とは余所に、「カルルク」と「アミル」は仲睦まじい夫婦であった。

後に「アミル」の実家とロシアとのいざこざに巻き込まれたりするが、困難を超えて夫婦仲はより親密なものになって行く。

魅力

①作画が丁寧で細かくて綺麗

森薫先生の作品で有名なのが「エマ」というイギリス貴族とメイドの禁断の恋を描いた漫画だが、その時と変わらず、背景や模様、洋服のフリルに至るまで事細かに描くことでも有名な作家である。

今回の「乙嫁語り」は前作の「エマ」とは打って変わってイギリスから中央アジアへ舞台が変わったが、その細かな仕事のこだわりは健在である。

中央アジアで重宝される物の一つとして「刺繍」があり、全ての女性が幼いころから刺繍を叩き込まれ、自分の花嫁道具に持参するあらゆる布製品に刺繍を施す。

また、素晴らしい刺繍が施された物には高い価値が付けられる。

つまり「乙嫁語り」は刺繍の話と言っても過言ではないので沢山の刺繍や刺繍された布製品が登場する。そのすべてを手書きで描かれているのだ。

また、この時代にとって家畜もまた宝で有るので多くの動物が登場するのだが、何千という羊を描いたりと、森薫先生のこの作品へのこだわりを感じる事が出来る。

私も少し絵を描くのでこの漫画の作業量の多さには感服するばかりだ。

②女性が良く働き強い

この時代の中央アジアの女性は本当によく働く。

水道やガスなんてものは無いのですべて手作業でしなければいけないため、日々の家事をこなすだけでも大変な労働量なのだ。

男が仕事で出ている間女(嫁)達は家を任され、掃除、洗濯、料理、家畜の世話をする、手が空いた時は刺繍をして生活の足しにしたり新しい洋服をこさえたりする。

でもそんな重労働の大変さを微塵も出すことなく、優雅に日々を過ごしている姿はとても美しい。

特に「アミル」は移牧民の出なのも有り、狩りをたしなむ為、時には狩りに出て仕留めた獲物で夕食をこしらえたり、獲物の毛皮で新しい洋服を作ったりと本当に頼もしいかぎりである。

③地域によって、階級によってさまざまな暮らしがある。

「アミル」達のような街暮らしの人々も居れば、「タラス」のように放牧民で天幕を携えて季節により住処を移り住む物も居る。平民の暮らしも有れば「アニス」のように貴族の暮らし、そしてそれぞれの嫁の暮らしが有る。

民俗学の研究の為に旅する「スミス」によって色んな地域ごとの暮らしようが見れるのも「乙嫁語り」のいい所です。

④ご飯が美味しそう

人々の暮らしを描くのに食事は欠かせません。

様々なアジア料理が出てきます。

食べたことが無い物ばかりなので想像するしかないですが、「アミル」と友人の「パリヤ」が町の露店で買って食べてた小麦生地を細く油に垂らしてリースのような形にしたパリサクした触感のお菓子が気になって仕方ありません。

スイカも私達が見るようなまん丸ではなくて楕円形で大きさも1.5倍くらい有りそうな大きさで、これを一人で食べてしまう「シーリーン」はどれだけの胃の持ち主なのか・・・

ヤギ肉の水餃子も美味しそうだし、釜どころで皆で作って焼いてるパンも気になるし、大きな中華鍋で作る焼き飯とハミ瓜もどんな物なのか・・・

お腹が空きます。

まとめ

お嫁さんである「アミル」や「タラス」「ライラ」と「レイリ」の双子嫁「パリヤ」の花嫁修業に「アニス」と「シーリーン」の姉妹妻。女の人達が特にクローズアップされた漫画ですが、男性も負けていません。

狩りも出来ちゃう万能妻を持つ「カルルク」だって夫として時にはアミルを守って戦います。

中央アジアの暮らしなんて全く興味有りませんでしたが、友達に勧められて読んでからすぐに虜になり、自分でも買いそろえるようになりました。

今の便利な世の中の方が暮らしやすいですけど、人間の豊かさ、活気さには多少の不便も必要なのかもしれません。